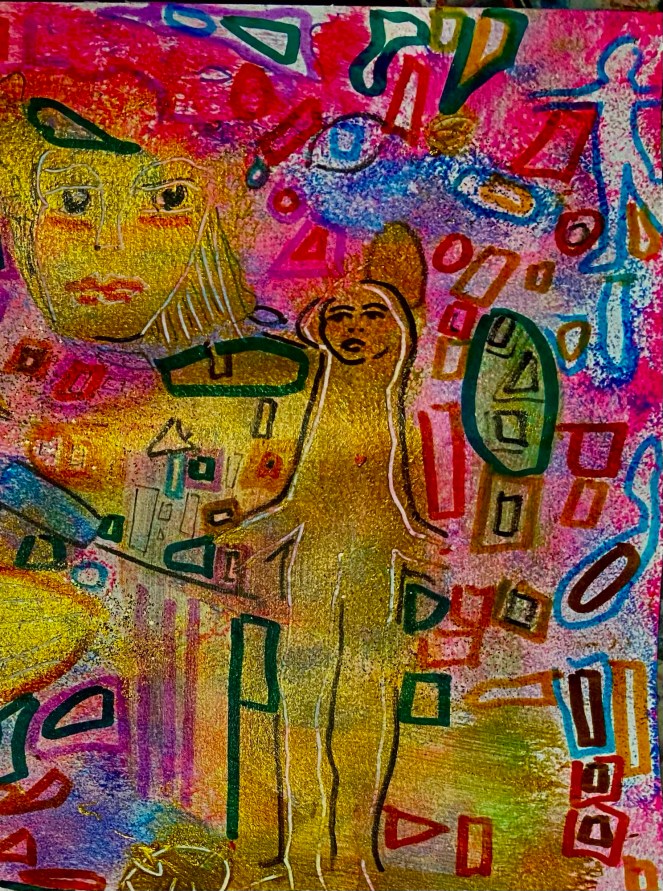

Ein Gefühl von Bewegung und Verdichtung – als würde sich etwas Inneres, Komplexes, in einem goldenen Moment ausbreiten und zugleich verbergen.

Manchmal sind die Spuren des Denkens sich windend, tastend, vernetzend.

Speicherorte für Erfahrungen, Gedanken, Spuren von Begegnungen.

Eine „Aura der Dinge“ oder eine „Goldene Spur des Dahinter“.

Das Energiefeld, das den Körper umgibt – oft in Farben wahrgenommen, die den emotionalen oder geistigen Zustand eines Menschen widerspiegeln, die Aura; jeder hat eine andere.

Manche glauben, dass man durch Meditation oder besondere Sensibilität diese Auren sehen oder spüren kann.

Es ist die Ausstrahlung eines Bildes, eines Ortes oder eines Menschen.

Auch ein Gemälde kann eine Aura von Melancholie, Hoffnung oder Transzendenz haben.

Es ist das, was über das Sichtbare hinausgeht,

das Unsichtbare, das spürbar wird.

Vielleicht ist es das „Dahinter“, das sich nicht greifen lässt, aber alles durchdringt.

Es ist der Resonanzraum, die zarte Spur des Unaussprechlichen.

Manche Menschen haben eine Aura, die einem frösteln lässt,

ohne zu wissen warum.

Als würden sie Schatten mit sich herum tragen,

andere strahlen Licht, Ruhe , einfach Positives aus.

Sie sind wie eine warme Brise,

die nichts fordert,

aber alles erlaubt.

Auren, die einem negativ beeinflussen sollte man einfach negieren,

sich lieber den vielen positiven Dingen des Lebens widmen,

wieder den Blick für die Natur und Schönheit unseres Planeten gewinnen.

Es gibt Auren,

die wie Nebel an uns haften,

uns dämpfen, lähmen,

unsere Farben dämpfen.

Man muss sie nicht bekämpfen.

Man darf sie einfach

nicht in sich wohnen lassen.

Ein sanftes Nein genügt.

Denn da draußen –

und tief in uns –

warten die leuchtenden Dinge:

das Zittern der Blätter im Wind,

das Lächeln eines Menschen,

das Glänzen von Kinderaugen,

der Duft nach Regen auf heißem Stein.

Wer den Blick hebt,

sieht,

dass die Welt

noch immer Schönheit trägt.