Dolendeckel, Kanaldeckel, Schachtdeckel oder Gullydeckel.

Viele Bezeichnungen für ein Tor zu einer anderen Welt,

dass bereits die alten Römer entwickelten , um Passanten zu schützen, und um Objekte aufzuhalten, die hineinfallen oder hineingeworfen werden könnten.

Diese Deckel waren damals fast immer aus Stein gehauen, heute sind sie aus Eisen.

Althochdeutsch ” dola” Rinne oder Röhre.

Zumeist sind sie rund , manchmal eckig.

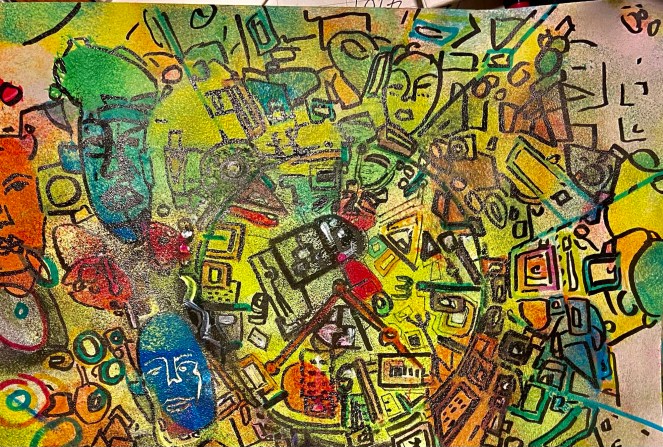

Manche sind Kunstwerke.

Jeder läuft einmal darüber, meistens ohne nachzudenken,

ohne sie zu beachten.

Tore zurUNterwelt.

Mystisch, verschlossen und verschlüsselt.

Die Welt des Gestanks, des Verdrängens,

der weg geschütteten Reste menschlicher Haushalte.

Es ist der Ort wo Ratten und Ungeziefer ihre Heimat haben .

Eine Welt unter der Unsrigen, eine Parallelwelt,

ohne der die Unsrige in Chaos, Gestank und Krankheiten versinken würde.

Gedacht für Wasser, Abwasser, die Kloake, aber auch zur Abdeckung oder Zugang zu Gas,

mit Ornamenten, Insignien, Symbolen versehen.

Sie erzählen von Geschichten, von den Männern die sie in der Stahlindustrie gossen,

auch von den Menschen, die durch die Eingänge, die sie verschließen, in die unterirdischen Labyrinthe steigen.

Menschen, an die keiner denkt, und niemand ihre Arbeit bewundert, ohne die wir unsicherer wären.

Manche der Tunnels sind Jahrzehnte, Jahrhunderte alt, wie in Rom oder Paris.

Tore zur Unterwelt, zum Hades, oder einfach nur zu anderen Landschaften aus Mauerwerk und Beton.

Durch den Geruch und Gestank den menschlichen Sinnen entrückt,

trotzdem faszinierend.

Eine Welt, die wir verdrängen, aber ohne die wir nur ein unbequemes Leben hätten.

Wie mögen die Bewohner dieser Welt diese Deckel sehen, die Mäuse, Ratten, Würmer und Bakterien.

Die Welt ewiger Dunkelheit, nur geöffnet durch eine Kontrolle der Abwasserbehörde.

Ein für uns nicht nutzbares Versteck, vielleicht ein Notausgang, indem wir schwerlich lebensfähig sind.

Zumindest solange unsere Gesellschaft nicht gezwungen wird in dieser Dunkelheit Zuflucht zu suchen,

wie in Kriegen oder vielleicht Naturkatastrophen.

Wer weiß schon was die Zukunft bringt, welche Mutationen die Evolution hervorbringt.

Dolendeckel, eben der Zugang zu einer Welt der Magie und einer neuen Welt.